从需求模型看社会创新商业模式的成长空间

注:本文中所有企业和行业的范畴限定为拥有社会创新商业模式的企业或创业团队

随着人们越来越多地关切大众利益,更多人开始思考如何用实践表达这种关切,社会创新商业模式于是日益涌现。在面对终端消费者或用户(B2C)的领域里,社创企业与团队往往面临着类似的挑战。追根溯源,许多挑战源自于缺乏对不同需求层次的了解。

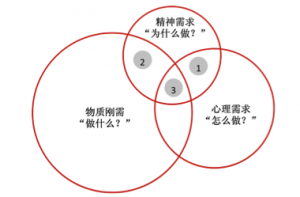

B2C市场蕴含着三种层次的需求:

- 物质需求(或刚需),包括衣食住行、健康安全等——它解答“做什么”的问题;

- 精神需求,包括帮助他人、保护环境、做一个值得尊敬的人、做一些流芳百世的事等等——它解答“为何做”的问题;

- 心理需求,包括时尚、趣味、归属感、成就感等等——它解答“怎么做”的问题。

现有的社会创新商业模式往往基于所观察到的精神需求点,再去思考有什么产品可做,以及怎么做。如作为灾后重建工作的一部分,某些非政府组织在为受灾群众寻求生存出路时,发现少数民族群众通常有精湛的手艺,于是想到可以将手工制品销售到外部市场,最终走通了这一条路。

一个商业模式能够满足的需求层面越多,其市场落脚点就越扎实,客户粘度就越强,更具备可持续发展的能力。企业应当意识到,对物质有明确刚需的人群数量是最大的,如果只有好的出发点,或者方式很好玩,却缺乏可以满足刚需的实质产品,消费者/用户的体量和粘度都将是有限的,或构成对可持续性的挑战。

互联网企业为类型①的典型,其商业模式通常是运用互动、游戏等满足用户部分的心理需求,创造流量,继而吸引企业借助流量提升品牌曝光,成为支付者。这类企业擅长借助互联网思维、新媒体传播的东风,施展无限创意。然而,他们往往面临一个类似的挑战,即用户缺乏主动回访的动力。实际上,作为一种传播推广手段,这些商业模式往往比较被动。举个例子,对于某些公益广告推广平台来说,用户在被动接收到这些公益广告时,或许会选择点击甚至捐款。但是在平时,极少用户会主动搜索公益关键词,或者用户下载了手机app以后没有动力反复使用。参照成熟的商业互联网工具(如大众点评、去哪儿),如何为用户提供具有刚需价值的信息、服务,从而制造回流,是类型①的社会创新商业模式可以思考的方向。

相比之下,类型②已经通过销售实际产品,向成熟的商业模式迈进了一大步,如少数民族手工艺品、有机农产品企业、残障群体艺术作品等。此类企业一方面要深挖产品潜力,深入了解细分市场需求,明确市场定位,夯实供给匹配,为规模化起飞做准备;另一方面,在品牌包装、宣传推广等方面需寻求提升空间,如利用微博、微信、微电影等新媒体传播手段,宣传品牌故事,有效进行低成本传播,注意思考如何满足心理需求,实现从类型②到类型③的升级。

国内目前较难找到能同时满足三层需求的社会创新商业模式,即类型③。国外有一些成功的案例可供借鉴,如TOM’s 鞋及其“买一双鞋,TOM’s送一双给非洲儿童”的故事。TOM’s产品定位清晰明了:鞋子对所有人来说都是刚需。由于质量十分过硬,且不论其精神内涵如何,TOM’s的产品本身就已经具备市场竞争力。无论是否被这个故事打动,人人都想要一双非常舒服的鞋子——物质需求得高分。TOM’s的标语“One for One”(买一“送”一)简单易懂、朗朗上口。而且产品设计款式丰富新颖,再加上其成熟的品牌宣传,已经成为一种时尚——心理需求得高分。

无论是NGO转型为社会企业,还是既有的商业模式希望寻求突破,都可以借鉴以上需求模型,反观自身商业模式的竞争力,为未来的可持续发展与规模化打好基础。